住み継ぐ家づくりキャンペーン

- 江戸時代には「八間間口に家蔵構える」が商家の理想の大きさだったと言われていた。その規模をもって余りある立派な邸宅だけに、保存が決まるまでの注目も高かった。

京都の町中でこういった伝統工法による木造住宅、いわゆる町家が注目されるようになってきたのは、バブル期以降のことです。市中でもマンションや新しい建物の開発が進むにつれ、古い家が取り壊され、観光都市でもある京都にとって、美しい景観の要素である歴史的な資産がなくなっていく危惧が高まりました。そういった中で、町家の話題がニュースなどのメディアにも取り上げられるようになり始めました。実際そこに暮らしている私たちにも「ああそうなんや、うちとこって町家て言うんや」っていうようなことで、最初は言葉自体にも違和感を抱いたものでした。わが家が町家ということを、他人事のごとく意識させられるようになったというのが始まりです。それまでは京町家とか町家とか、自分たちでは呼んできたこともまったくない言葉だったんですね。それが普通に暮らしている家に町家という文化財的価値があるんだということを知り、その保存の意味を認識させられる契機になったんですね。

そして、ちょうどそのような時期に先代8代目当主の私の祖父が亡くなって、現当主の父が商売を継いでいなかったことから、家業の経営と当家の主が別という状態になり、会社側としてはこの家を再開発したいという意向もあったのですが、数少ない大店商家として文化財的価値の高いものを遺すという機運の高まりと、加えて父の学問の世界での実績を知る人々からの支援などもあって、幸いにも財団を設立してこの家を守っていくという仕組みができたわけです。そして私もそのころから、事務局長として保存の活動に関わるようになりました。

私たちも含め、町家の所有者には町家を代々大事に守って住み継いでいこうという意識はかなり高いです。たとえば京都なら景観条例が制定されたり、また住む側だけでなく住まいを供給する側にも、次の世代、次の次の世代に引き継ぎながら、永く人が愛着を持って住み暮らしていけるような建物を建てようという取り組みが盛んになってきています。こういった町家を大切にしようという意識の変化が生まれたことに、ちょっとした貢献といいますか、小さいけれども役立つ力になってきたのかなという気持ちはありますね。

やっぱり永く住もうと思えば木の質であるとか、壁の質であるとか、そういうことに気を向けて考えないと作れないということもありますし、そういうお手本的に見ていただけるということについても、少しは役に立っているのかなとも思います。そういった意味で、この家は私から遡って4代前の当主が再建したわけなんですけれども、数代を経て、先祖自らが生きている時代には推し量れなかった形で、社会に貢献できているということにはさぞ喜んでいるだろうと思います。

- 季節の歳時、節句など四季折々には座敷床に所蔵の美術品が飾られる。手入れが行き届いた閑静な前栽の風情もそれだけで一級の美術品のよう。

それは家族の絆だと思います。私は家族の絆を育むのはやっぱり家だと思うんですよね。家がないと人は暮らしていけないわけだから、そういった意味で私は人を育てるのも家だと思いますね。ひとつの空間で家族が集い合ったり語り合ったりというのは、家の形態がどのように変わっても、時代が変わっても、いちばん大事なものだと感じます。

私が料理研究家としての仕事に就くことができたのも、料理やしきたりというものをお金を払って習ったということではなくて、祖母の日頃語っていたことであったり物腰であったり、そうしたことが日々ともに生活する中で見覚えて自然と身に付いて、結果として料理に結びついてきたということもあるわけですよね。

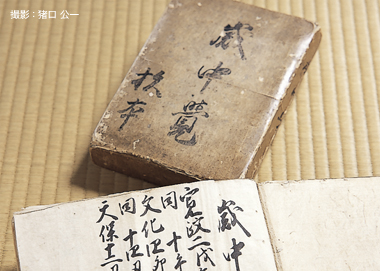

- 寛政2年(1790)3代目当主によって書き記された古文献。

杉本家の暮らしの歴史が克明に綴られている。

私の家には「歳中覚」という年中備忘録があるんです。これは江戸時代に書かれたもので、私も色々なところでご紹介をしたり、折に触れて参考にもしている古文書なんですけれども、当家の年中行事から食事の内容などが月ごとに順番に書かれています。

- 100年以上の家を支える太い梁は台所の上の火袋にその姿を現す。躯体構造としての価値もさることながらその造形美にも目を見張る。

平成のいまの暮らしの中では「歳中覚」に書かれてある通りのままにやっていない部分もあります。江戸時代でも、その時代の中で先祖たちは何度も書き加えをしたり、上書きをしたりしているんですね。「暮らし」っていうのは、世代が変わったり、それぞれの年齢が上がってきたり、また新しい生命が生まれてきたりっていうことで人も変わるし、時代の流れというのも思う以上に速いスピードで変わっていくものですよね。時代の流れに則しながら生きるというのはどんな時代も同じわけだから、江戸時代から明治、大正、昭和、平成の今日までその通りにやってきたのかっていうとそういうわけではないのです。習わしやしきたりっていうと堅苦しくて、それにがんじがらめにされてしまうものと思いがちなんだけれども、けっしてそうではないということが「歳中覚」の書き加えなどからもわかってきます。

変わっていないのはこの家で暮らすこと、家族の絆の部分。言いかえれば「家風」といったようなものが、この住宅があることによって受け継がれてきたのではないかと思います。

私のところには幸いにして代々遺されてきたこの家がありましたけれども、家って、たとえば同じ家に生まれたきょうだいでも、みな一様に家が持てるかというと、なかなかそれは難しいと思いますし、家を持つというのは一生に一度の大きな買い物、本当に大仕事だと思うんですよね。それで苦労の結果に得た家から、新しい暮らしというのが始まる。スタートはまっさらだと思うんです。そこへ、様々なメモリーというか、そういうのを大事にしたりして家族なりの行事を作っていくのも楽しいですね。

住み継ぐというと、ただ古いものを守っていくことだけに目を向けてしまいがちですが、古い風習や温故知新だけを大事に考えるのではなくて、いまの時代に生きている自分自身の感覚というか、リズムというものを大切に思って使いこなしていかないと、何も始まらないと思いますね。そうして愛着の生まれた家に積み重ねられたメモリー、思い出とともに家族の絆を紡いでいくことが、家族の歴史、家の歴史になっていくのだと思います。

- 杉本家住宅について詳しくお知りになりたい方は、保存会ホームページ(www.sugimotoke.or.jp)をご覧ください。

- 杉本家住宅に関する最新刊

「京 杉本家の四季 町家270年の歴史と暮らし」

ランダムハウス講談社

- 主屋の通りに面した一画は呉服商いのための店舗部分であった。細目格子は外の気配を感じつつ屋内のプライバシーも守る優れた造形。