住宅購入を考え始めたとき「住宅ローンはいくらまで借りられるかな…」と気になる方も多いですよね。そこで今回は、年収を基準とした適正な住宅ローンの予算決めについて解説します。検討するときに目安にしたい5つのポイントもご紹介するので、是非参考にしてください!

住宅ローンはどのような費用が対象となる?

「家を買おう!」と思ったとき、お金をいくら準備したら良いのか考えますよね。住宅ローンは家を買う中で考える必要性が高いお金の問題のひとつです。

ABCハウジングで住宅を購入した方のローン借入額平均は3,999万円(2021年4月〜2023年3月)となっており、自己資金や援助の額によるものの、住宅資金の多くを借り入れによって調達していることが分かります。

そこでここからは、どのような費用が住宅ローンの対象になるのかを具体的に解説していきます。是非参考にしてみてください。

住宅ローンに含まれる費用とは

住宅ローンに含まれる費用は、土地の購入費用や新築住宅の建築費用、その他関連工事費などです。建売住宅の場合はすでに住宅は建築してあるため、新築の際にかかる費用とは異なり、原則として購入価格が住宅ローンの対象になります。

ここからは、住宅ローンに含まれる費用について詳しく解説していきます。新築住宅や建売住宅の購入を検討されている方は、是非目を通してみてください。

- ● 土地購入費用

- ● 住宅建築費用(各種工事費など)

- ● オプション工事費用(ソーラーパネル設置など)

土地購入費用

土地購入費用とは、土地の購入価格のことです。住宅ローンは土地購入費用と住宅建築費用などを合算した金額が対象となるため、土地だけ先に購入してローンを組み、住宅建築費用は別の銀行でローンを組むということは基本的にはできません。

なお、建売住宅の場合は土地と建物の販売価格全体として住宅ローンの対象となります。

住宅建築費用

住宅建築費用とは家を建てるためにかかる費用で、基礎工事、内装外装工事、屋根工事などが含まれます。このほかに、地盤改良工事やガス、給排水、電気、空調工事など、ライフラインに関する工事費用も住宅建築に必要な費用として対象になります。

オプション工事費用

オプション工事費用は、一般的に内装グレードアップ工事費用やソーラーパネル設置費用などが対象です。どの範囲が住宅ローンの対象となるか詳しく知りたい場合、住宅メーカーや銀行へ事前に相談することをおすすめします。

住宅ローンに含まれない費用とは

住宅ローン契約時に発生する諸費用は、原則として住宅ローンに含まれません。そのため、いくら現金が必要なのかをあらかじめ計算しておくと安心です。

これからご紹介する費用の中でも、銀行によっては住宅ローンに組み込み可能としている場合もあります。どの範囲までが対象となるのか知りたい場合は、借入を検討している銀行へ相談してみましょう。

住宅ローンの主な諸費用

- ● 各種手数料・保証料

- ● 火災保険料

- ● 税金などその他諸費用

各種手数料・保証料

各種手数料には、不動産会社へ払う仲介手数料や、銀行に払う融資手数料、保証会社に払うローン保証料があります。いずれも購入金額や借入金額のうち、数%相当額を現金で支払います。

火災保険料

住宅購入時に加入する火災保険料も、原則として住宅ローンの対象にはなりません。しかし、銀行所定の保険会社で保険契約を結ぶ場合など、金融機関によっては住宅ローンに組み込み可能な場合もあります。そのため、事前に確認しておくと良いでしょう。

なお、火災保険の加入自体は任意ですが、住宅金融支援機構フラット35を利用する場合は加入が条件となっています。万が一のリスクに備え、火災保険に加入する人がほとんどです。

火災保険料は保険会社によって差があるので、住宅金融支援機構フラット35を利用する場合や火災保険を検討する場合には数社の見積もりを比較してみましょう。

税金などその他諸費用

住宅ローンの対象とならない費用として、住宅取得に際して発生する各種税金があります。例えば、購入した土地や物件の不動産登記をするための登録免許税などです。これに関連して、不動産登記を司法書士に依頼する場合の報酬なども現金で準備する必要があります。

住宅ローン検討時に知っておきたい「年収倍率」とは

年収倍率とは?

年収倍率とは、年収に対する住宅購入価格の比率を表す数値です。簡単に説明すると、年収の何倍まで住宅ローンの借入ができるのかという目安の数値です。

金融機関では、住宅ローンの申込をした人の年収を基に、融資金額や融資が可能かどうかの判断をする材料として年収倍率を用います。

年収倍率は無理のない返済の目安にもなる

年収倍率は融資の判断だけでなく、これから無理なく返済していけるかどうかの目安にもなります。そのため、住宅ローンの検討を始めた際は、自身の年収に置き換えて年収倍率を計算しておくと良いでしょう。

最終的な借入金額は、年収倍率だけでなく後述する返済負担率も併用して銀行が判断します。また、借入可能とする年収倍率の範囲も金融機関によって差があります。

住宅ローンは年収の何倍が目安になる?

一般的に参考にされている年収倍率は、年収の5~7倍の間です。銀行など金融機関によって差はありますが、7倍くらいに設定していることが多いです。したがって年収800万円の人は4,000万円〜5,600万円が一般的な借入額となります。

住宅金融支援機構の「2023年度 フラット35利用者調査」によると、住宅の種類ごとの年収倍率は以下のとおりです。

- ●土地付き注文住宅:7.6倍

- ●マンション:7.2倍

- ●注文住宅:7.0倍

- ●建売住宅:6.6倍

- ●中古マンション:5.6倍

- ●中古戸建:5.3倍

しかし、住宅を購入する地域によって購入価格の差があることや、都道府県別の平均年収には差があるため、必ずしも年収倍率だけを目安にするわけではありません。この後に解説する返済負担率や、マネーシミュレーションも活用して予算を決めていきましょう。

年収倍率を目安にする際の注意点

年収倍率を目安にする際に注意したい点は、年収が基準であるということです。

年収とは手取りではなく、社会保険料や税金などが差し引かれる前の総支給金額を指します。しかし、実際に住宅ローンを支払っていくお金の基となるのは、税金などを差し引いた後の手取り金額です。これは可処分所得とも言います。そのため、年収倍率のみを目安に借入額を決定すると返済時に負担に感じる場合があります。

例えば、年収800万円で手取り600万円の場合、どちらの金額から逆算するかによって大きな差があります。一般的な年収倍率の目安である7倍で比較すると、800万円では5,600万円になるのに対して、600万円では4,200万円です。

そのため、目安となる年収倍率よりも若干少ない金額をイメージするほうが現実的な数字と言えます。

住宅ローン検討時に参考にしたい「返済負担率」とは

年収倍率と同時に参考にしたいのは「返済負担率」です。こちらは、返済比率と呼ばれる場合もあります。返済負担率とは、年収のいくらまでが返済に充てられるのかを測る基準となります。返済負担率は、適正な借入金額を計算する際の目安の一つです。

返済負担率は年収のうちいくら返済できるかの目安

一般的に、年収の20%前後が無理のない返済負担率とされています。金融機関によっては、年収の30〜35%としているところもありますが、返済負担率が上がるほど返済の負担が大きくなります。

住宅金融支援機構の「2023年度 フラット35利用者調査」によると、返済負担率の平均値は23.4%となっており、返済負担率25~30%に設定している割合が最も多く、26.6%でした。

銀行などの金融機関によって、返済負担率をどこまで設定しているかは違いがあります。そのため、審査をする金融機関ごとに借入可能額が違う場合があるので、事前に調査しておくと良いでしょう。

返済負担率には住宅ローン以外の借入も含まれる

返済負担率は、年収におけるローン返済額のことです。このローン返済額には、住宅ローン以外の返済も含まれます。例えば、教育ローンやマイカーローン、携帯機種分割代金などが返済額に含まれます。

そのため、住宅ローンの利用を検討する際、すでに返済負担率の判断に含まれるようなローン契約がある場合は注意が必要です。

住宅ローンの予算決めに重要な5つのポイント

ここからは、住宅ローンの予算を決める際に年収倍率や返済負担率と同時に検討したい5つのポイントについてご紹介します。年収の何倍の予算にしたら良いのかをしっかりとシミュレーションして、老後の負担をできるだけ減らしましょう。

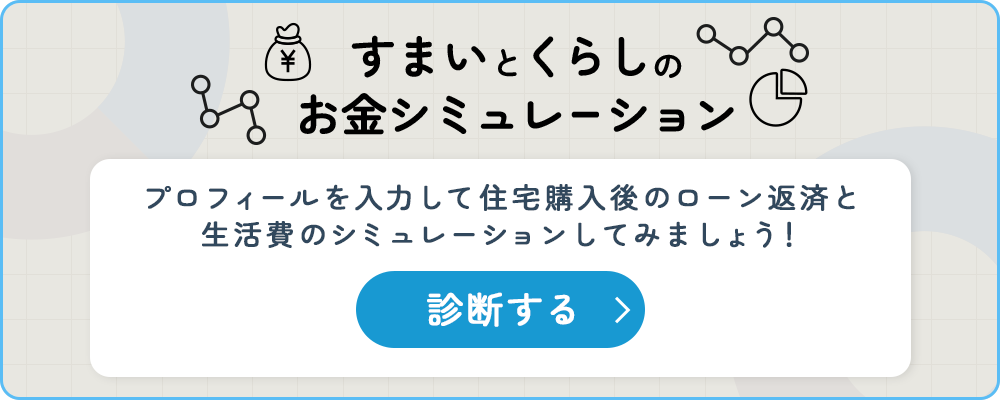

1.マネーシミュレーションを活用しよう

年収倍率や返済負担率を参考にしたうえで、自身の家計の中から継続的に毎月支払える返済額の目途を付けましょう。そのために活用したいのが「すまいとくらしのお金シミュレーション」です。

シミュレーションでは、現在の年齢や世帯収入から住宅購入の参考予算や毎月の住宅ローン返済額の目安が分かります。

さらに、返済期間、月収に占める住居費の割合、ボーナス払いの年間額を調整することで、理想の内訳についてもシミュレーションできます。

2.現在の家賃と返済額を比較してみよう

例えば、現在の家賃が8万円で、今後検討している住宅ローン返済額が毎月8万円の場合、現在と同水準であると分かります。このように、現在の家賃と比べて「この金額なら毎月確実に返済できそう!」という具体的なイメージを持てる点がポイントです。

現在の家賃との比較は、現在の家計の中からいくらまでなら返済に充てられるかを感覚的に測る目的があります。無理のない返済計画を立てるためにも、まずは現在の家賃と住宅ローン返済額のバランスを確認してみましょう。

3.自己資金としていくら用意できるか

住宅購入にかかる税金など、住宅に関する当面の費用は現金での用意が必要です。頭金も自己資金からの捻出となります。そのため、住宅ローンの予算を決める場合には、自己資金としていくら用意できるかが非常に重要です。

預貯金の全てを住宅購入の自己資金にするのではなく、ある程度の現金は手元に残しておくと安心です。住宅購入後の緊急予備資金や引っ越し代、新居購入と同時に発生する家財道具の買い替え費用は、住宅ローンの借入額ではカバーできません。

そのため、住宅購入時点で保有している預貯金のうち、いくらまでを住宅購入用の自己資金とするかについても検討が必要です。

4.住宅ローン契約時の頭金の有無

住宅ローン契約において、頭金を充当するかは予算決めでも大事なポイントです。頭金を充当する場合、目安となるのは住宅購入費用の1~2割程度となります。例えば、5,000万円の住宅ローンでは500万円~1,000万円を頭金とするイメージです。

頭金を充当するかは、金利の面も考慮すると良いでしょう。住宅ローンにおける金利は、借入総額に対して発生します。例えば、3,000万円の借入をする場合と、1,000万円は頭金を充当して残り2,000万円を借入をする場合では、返済総額のうち金利分の金額が異なります。

金利を考えると、可能であれば無理のない範囲で頭金を充当する方が良いですが、住宅ローン契約時には頭金以外にも現金での清算が必要な費用があります。また住宅ローン減税もさまざまな条件を満たせば利用できるため、その点もふまえて、住宅ローン契約を組む際の頭金の有無や充当する金額について検討してみましょう。

5.あらゆる万が一を想定し余裕をもった資金計画を

住宅ローンの予算を決めるうえで、あらゆる事態を想定した資金計画は欠かせません。これから家族が増えて生活費がかさむ可能性や、老後の生活もありますよね。万が一、何が起こっても返済できる金額を基に、住宅購入の予算を決めましょう。

考えておきたい出費は、教育資金や老後資金などがあります。資金計画として、住宅ローン契約時点の年齢から返済期間を検討することもできます。例えば、現在30歳の人が住宅ローンを組む場合、定年時期に合わせて65歳での完済を目指して、35年ローンにするケースがあります。

また、現在40歳の人で住宅ローンを検討する場合、同じく定年時期に合わせて25年ローンで65歳完済を目指すとすると、ひと月当たりの返済額が少々負担になるかもしれません。その場合は、月々の返済額が負担にならない予算の範囲内で物件を探し直すなど対処ができます。

通常、住宅ローンは返済期間が30年前後の長期に渡ることがほとんどです。そのため、住宅ローンの予算決めでは、長期的な資金計画が大切なポイントです。これまでご紹介してきたシミュレーションを参考に、老後も安心な住宅ローンの資金計画を組みましょう。

住宅ローンの借入は年収に基づいて

前述したように、住宅ローンの予算決めでは、年収を基本にした年収倍率や返済負担率という数値が目安になります。いずれも年収が基準となって求められる目安であるため、しっかりと理解をしておく必要があります。住宅ローンの返済期間は長期に渡るため、今回ご紹介した5つのポイントも参考にしながら無理のない借入を検討しましょう。

ABCハウジングでは、便利なマネーシミュレーションの他にも豊富なモデルホーム画像が見られるインテリアフォトギャラリーや、ライフスタイルに合ったモデルホームを提案するモデルホームマッチングなど住宅購入に関する豊富なコンテンツをご用意しています。あなたの理想にぴったりな住まいづくりの参考にしてみましょう。

前の記事

前の記事