気候や風土に合った日本の屋根。

雨とどう付き合うかが

基本です。

雨の多い日本では、屋根のカタチも雨水が早く流れ落ちるように、傾きをもった2つ以上の面からできています。

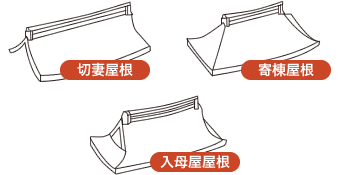

たとえば、誰もが知っている屋根のタイプで、本を開いて伏せたようなもシンプルな造りのものがあります。これは「切妻(きりづま)」と呼ばれ、雨水への対策もしやすく、古くから神社などに用いられてきました。

ほかにも、「寄棟(よせむね)」「入母屋(いりもや)」など、さまざまなタイプの屋根がありますが、いずれの屋根にも雨対策のために傾きが設けられています。

雨の少ない西洋の建物に平らな屋根が多いこととは対照的ですね。

ときには傘、ときには帽子に。

神社やお寺、武家屋敷に茶室、さらには農家まで、古くからの日本の建物は、どれもすぐに思い浮かべられるくらい特長的な屋根をもっていますね。

それらに共通しているのは「深い庇(ひさし)」です。

これは、風雨や太陽光線からいかに建物を守るかが大きなテーマとなってきたからです。庇が深く設けられていれば、建物に雨が入ってくるのを防げるうえに、流れ落ちた雨水のはね返りも少なくて済みます。まるで傘みたいな役割ですね。

また、太陽がギラギラと照りつける夏には建物の中に直射日光が入るのを防ぎ、逆に太陽の光が弱くなる冬には建物の奥の方まで光を採り入れるという役割も。いってみれば、帽子のツバのようなものですね。

(C) ABC HOUSING